«Нестор, меня побуждает мой дух и отважное сердце

В лагерь проникнуть враждебных мужей, находящийся близко.

Если б, однако, со мной и другой кто идти согласился,

Было бы мне веселее и много смелее на сердце.

Ежели двое идут, то придумать старается каждый,

Что для успеха полезней. А что бы один ни придумал,

Мысль его будет короче, и будет решенье слабее».

Гомер. «Илиада»

Дети слушают и смотрят, но взрослому этого может показаться мало, ему важно, чтобы дети вслушивались и всматривались, задавали вопросы об услышанном и увиденном, уточняли, то есть находились в своём естественном состоянии неподдельного интереса к тексту. Кажется, что детям интересно рассматривать картинки, что они любят слушать сказки, и взрослый расстраивается, когда они начинают вертеться, отвлекаться, сползать со стульчиков, комментировать что-то вслух. Тогда взрослый может раздражаться и «наводить дисциплину».

Как в детском саду вхождение ребёнка в культуру текста сделать органичной и соответствующей возрасту?

Кто-то превращает чтение и рассматривание в игру, кто-то вовлекает детей через собственную игривость, интригует, кто-то позволяет исследовать текст, деформируя его и проверяя на прочность, кто-то вовлекает детей в совместные шумные действа, в продуктивную деятельность по созданию всевозможных новых образов по тексту или по его мотивам… Кто-то делает это всё вместе.

Как в детском саду вхождение ребёнка в культуру текста сделать органичной и соответствующей возрасту?

Кто-то превращает чтение и рассматривание в игру, кто-то вовлекает детей через собственную игривость, интригует, кто-то позволяет исследовать текст, деформируя его и проверяя на прочность, кто-то вовлекает детей в совместные шумные действа, в продуктивную деятельность по созданию всевозможных новых образов по тексту или по его мотивам… Кто-то делает это всё вместе.

Два уговора

Поговорим о ряде приёмов, которые позволяют художественный текст сделать для детей приятным для чтения (слушания), а рассматривание иллюстраций занимательным и созидательным.

Но сначала один уговор: «Кто по городу не ходит, тот четыре кона водит». Это значит, если водящий всё время сидит на одном месте, то играть становится не интересно, во́да постоянно контролирует предмет борьбы, сторожит это самое место, у которого игроки должны застучаться. Во́да сам должен двигаться, интригуя, выискивая, без назидательных замечаний, морализаторства и контролирующих вопросов на знание текста.

И другой уговор: «Одна головня не горит, а тлеет». Это значит, что важно с малых ногтей разворачивать детей друг к другу. Известный в узком слое филологов, русский и украинский учёный, литературовед, исследователь движения языка и мышления Александр Афанасьевич Потебня пишет: «…язык возможен только в обществе. Уединённая работа мысли может быть успешна только на значительной ступени развития, при пользовании письменностью, отчасти заменяющей беседу. Лишение общества и его суррогатов1 может довести до отупления или сумасшествия даже высокоразвитого человека».2 Что уж говорить о ребёнке. Разобщение детей в дошкольном возрасте никак не способствует их вхождению в родную культуру. Именно поэтому воспитателю детского сада важно работать над развитием детской общности, чаще организовывать групповую работу, способствовать сдруживанию детей.

Но сначала один уговор: «Кто по городу не ходит, тот четыре кона водит». Это значит, если водящий всё время сидит на одном месте, то играть становится не интересно, во́да постоянно контролирует предмет борьбы, сторожит это самое место, у которого игроки должны застучаться. Во́да сам должен двигаться, интригуя, выискивая, без назидательных замечаний, морализаторства и контролирующих вопросов на знание текста.

И другой уговор: «Одна головня не горит, а тлеет». Это значит, что важно с малых ногтей разворачивать детей друг к другу. Известный в узком слое филологов, русский и украинский учёный, литературовед, исследователь движения языка и мышления Александр Афанасьевич Потебня пишет: «…язык возможен только в обществе. Уединённая работа мысли может быть успешна только на значительной ступени развития, при пользовании письменностью, отчасти заменяющей беседу. Лишение общества и его суррогатов1 может довести до отупления или сумасшествия даже высокоразвитого человека».2 Что уж говорить о ребёнке. Разобщение детей в дошкольном возрасте никак не способствует их вхождению в родную культуру. Именно поэтому воспитателю детского сада важно работать над развитием детской общности, чаще организовывать групповую работу, способствовать сдруживанию детей.

Потешка

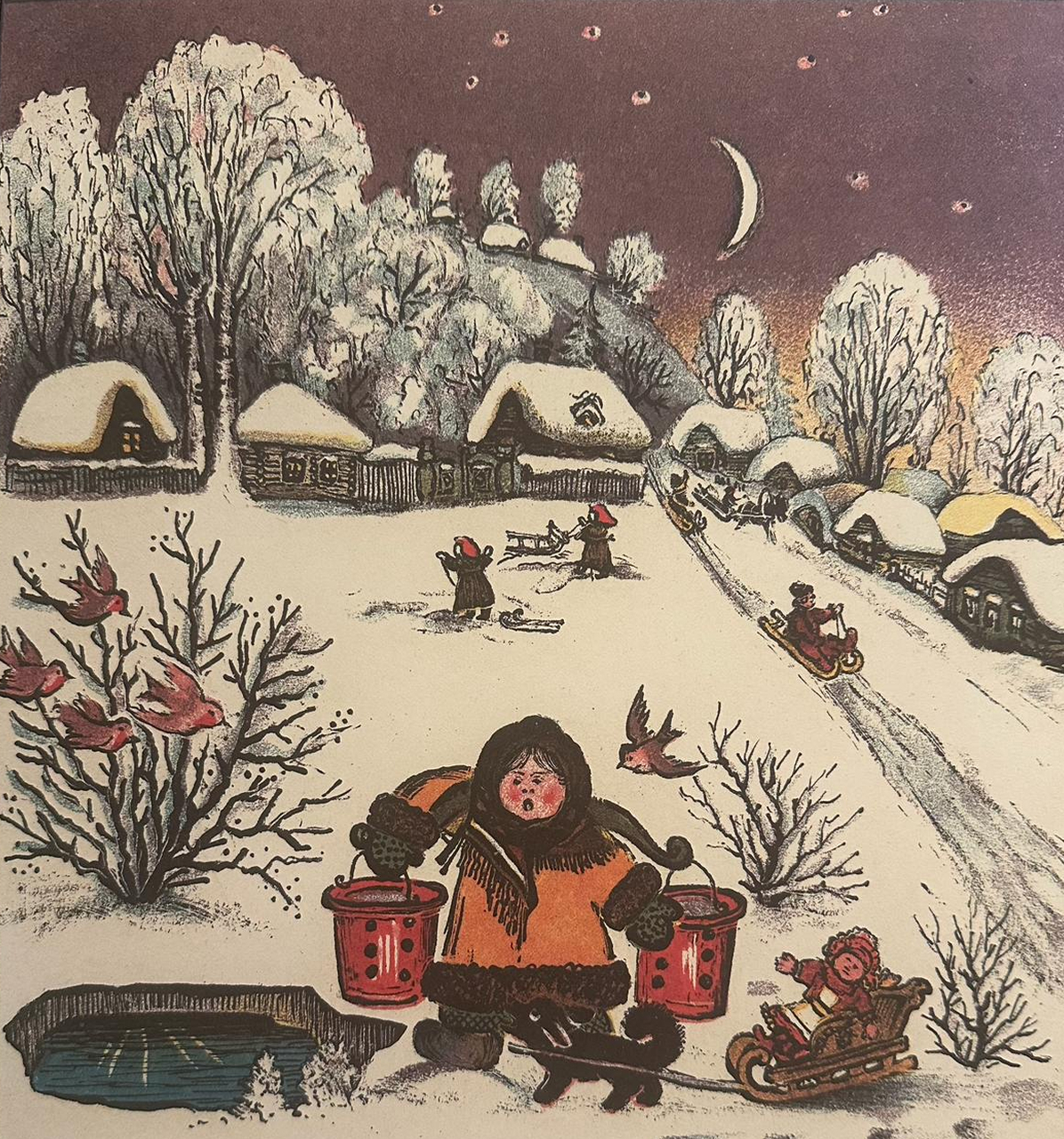

Свой разговор мы построим вокруг творчества известного советского иллюстратора Юрия Алексеевича Васнецова, чьё 125-летие мы будем отмечать в этом году. Работы Юрия Алексеевича крайне своеобразны и близки, как миру ребёнка, так и национальному духу. Художник обладал своеобразным ви́дением, авторского и народного художественного текста. Он смешивал всё со всем примерно так, как это делают дети, поэтому дети часто срисовывают знакомые иллюстрации или рисуют в стиле Васнецова. Так в декабре 1964-го года Корней Иванович Чуковский писал художнику: «Завидую детям, которые будут знакомиться с родным фольклором по Вашим нарядным книгам. Наконец-то Вашему таланту дали возможность развернуться во всю!»3 Речь в письме шла о выходе сборника «Ладушки». Позже поэт отправляет несколько экземпляров книги в США и пишет Юрию Алексеевичу о восторженных отзывах…

А работа будет такая. В 2009 году ОАО «Московские учебники» были издана подборка-выставка настенных картин «Небылицы в лицах» по одноимённой книге, вышедшей значительно ранее. Среди 16 репродукций есть одна на следующую потешку:

Посылали молодицу

Под горушку по водицу,

А водица далеко

И ведёрко велико.

Наша Катя подрастёт,

Катя силы наберёт,

Станет по воду ходить,

Вёдра красные носить.

А работа будет такая. В 2009 году ОАО «Московские учебники» были издана подборка-выставка настенных картин «Небылицы в лицах» по одноимённой книге, вышедшей значительно ранее. Среди 16 репродукций есть одна на следующую потешку:

Посылали молодицу

Под горушку по водицу,

А водица далеко

И ведёрко велико.

Наша Катя подрастёт,

Катя силы наберёт,

Станет по воду ходить,

Вёдра красные носить.

Как подступиться к этому тексту с дошкольниками? Скажем, с пятилетками? Можно банально прочитать и показать, но опыт говорит, что мало кто из детей эмоционально воспримет этот текст, особенно, если это городские дети. Да, и в сельской местности сейчас уже мало кто по воду ходит с ведрами, все больше с пластиковыми банками и уж точно без коромысла. В тексте, правда, про коромысло речь не идёт, но множественное число вёдер подсказывает эту догадку. Можно, конечно, показать детям картинку и расспросить, что они видят и что думают, но это будет обычный допрос с пристрастием, когда говорящие будут говорить, а молчащие — молчать.

Первый уговор

Предложите детям сесть в круг, останьтесь за кругом, прочитайте вслух потешку про Катю, не показывая иллюстрацию.

Вопрос: Что бы художник мог нарисовать к этой потешке?

Или: Если бы вы были художником-иллюстратором, что бы вы нарисовали?

Или: Вот лист. С обратной стороны нарисована иллюстрация к этой потешке. Как вы думаете, что там есть?

Один вариант — дети по кругу высказывают свои версии, не повторяясь, а те, кто не хочет говорить, тот хлопает в ладоши, пропуская ход. Так круг за кругом накапливаются варианты, версии-догадки. Наш опыт показывает, что те дети, которые с первого раза пропускают ход, могут что-то добавить на втором или на третьем круге. Многое зависит от того, какой у детей опыт хождения за водой или от того, что они услышали от других и добавили по ассоциации. К примеру, если кто-то из детей скажет «нос», то быстро может возникнуть «ухо» или «глаз», если кто-то скажет «листики», то могут возникнуть «ветки» или «птички» и т. д.

Второй вариант организации обмена детьми своими версиями — это, когда дети передают очередь в кругу не по порядку, но по предпочтению. Когда-то дети назвали это «Кулачки». Один произносит свою версию, а другие, кто хочет сказать, выставляют кулачки вперед, сказавший касается того, кого выбрал и тот говорит следующим и т. д. Данный вариант хорош, когда в группе нет детей, которых не выбирают. Хотя, можно ввести правило, «того же не выбирать», т. е. если тебе снова достался ход, то ты не можешь выбрать того, кого уже выбирал и не можешь выбирать того, кто тебя выбрал. Очередь при этом можно передавать, взглядом и подмигивая, лучше не указывающим перстом или ладонью.

Актуализация детских представлений о невидимом может всколыхнуть детское воображение и обычно подогревает желание увидеть, «как на самом деле». Можно даже спросить, хотят ли дети увидеть иллюстрацию Васнецова? Они же теперь — и художники, и дети соратники, у них есть свои идеи про текст.

Александр Афанасьевич Потебня, размышляя о понимании, пишет: «…никто не думает при слове именно того самого, что другой». Поэтому «всякое понимание есть вместе непонимание; всякое согласие в мыслях — разногласие». «В душе нет ничего, кроме созданного ее само деятельностью» (здесь ученый цитирует Вильгельма Гумбольдта, чьим последователем являлся). Пламя свечи, от которой зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы. Так, при по нимании мысль говорящего не передаётся слушающему; но последний, понимая слово, создаёт свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с местом мысли говорящего. Думать при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою».4

Эта цитата может нам помочь понять, что у детей разное ви́дение «вёдер», «го́рушки», «молодицы» и др. И это ви́дение важно удержать, явить наряду с васнецовским. Если дети привыкают к мысли, что у всех должно быть одинаково, то они теряют себя, теряют возможность одно и то же видеть по-разному.

Вопрос: Что бы художник мог нарисовать к этой потешке?

Или: Если бы вы были художником-иллюстратором, что бы вы нарисовали?

Или: Вот лист. С обратной стороны нарисована иллюстрация к этой потешке. Как вы думаете, что там есть?

Один вариант — дети по кругу высказывают свои версии, не повторяясь, а те, кто не хочет говорить, тот хлопает в ладоши, пропуская ход. Так круг за кругом накапливаются варианты, версии-догадки. Наш опыт показывает, что те дети, которые с первого раза пропускают ход, могут что-то добавить на втором или на третьем круге. Многое зависит от того, какой у детей опыт хождения за водой или от того, что они услышали от других и добавили по ассоциации. К примеру, если кто-то из детей скажет «нос», то быстро может возникнуть «ухо» или «глаз», если кто-то скажет «листики», то могут возникнуть «ветки» или «птички» и т. д.

Второй вариант организации обмена детьми своими версиями — это, когда дети передают очередь в кругу не по порядку, но по предпочтению. Когда-то дети назвали это «Кулачки». Один произносит свою версию, а другие, кто хочет сказать, выставляют кулачки вперед, сказавший касается того, кого выбрал и тот говорит следующим и т. д. Данный вариант хорош, когда в группе нет детей, которых не выбирают. Хотя, можно ввести правило, «того же не выбирать», т. е. если тебе снова достался ход, то ты не можешь выбрать того, кого уже выбирал и не можешь выбирать того, кто тебя выбрал. Очередь при этом можно передавать, взглядом и подмигивая, лучше не указывающим перстом или ладонью.

Актуализация детских представлений о невидимом может всколыхнуть детское воображение и обычно подогревает желание увидеть, «как на самом деле». Можно даже спросить, хотят ли дети увидеть иллюстрацию Васнецова? Они же теперь — и художники, и дети соратники, у них есть свои идеи про текст.

Александр Афанасьевич Потебня, размышляя о понимании, пишет: «…никто не думает при слове именно того самого, что другой». Поэтому «всякое понимание есть вместе непонимание; всякое согласие в мыслях — разногласие». «В душе нет ничего, кроме созданного ее само деятельностью» (здесь ученый цитирует Вильгельма Гумбольдта, чьим последователем являлся). Пламя свечи, от которой зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы. Так, при по нимании мысль говорящего не передаётся слушающему; но последний, понимая слово, создаёт свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с местом мысли говорящего. Думать при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою».4

Эта цитата может нам помочь понять, что у детей разное ви́дение «вёдер», «го́рушки», «молодицы» и др. И это ви́дение важно удержать, явить наряду с васнецовским. Если дети привыкают к мысли, что у всех должно быть одинаково, то они теряют себя, теряют возможность одно и то же видеть по-разному.

Другой уговор

Для последующей работы детей важно объединить в компании. Количество детей в одной компании зависит от их опыта, от 3-х до 6-ти человек. Объединяться лучше по жребию, по фишкам, разрезанным картинкам, по расчёту, определённому признаку или по хлопкам.

Жеребьёвка по фишкам

Подготовьте мешочек с фишками. Фишки могут быть разного цвета, формы, размера, с картинками. Дети поочерёдно тянут фишки, а потом объединяются в компании по заданному педагогом признаку — по цвету, форме, величине, типу (птицы, рыбы, насекомые и т. д.). Дети могут самостоятельно определить признак для объединения, что добавляет сложность и вариативность при объединении.

Для начала работы и общего игрового настроя, объединившись и взявшись за руки дети могут изобразить форму фишки, которая им досталась, а другие дети могут отгадать и что-то посоветовать.

Жеребьёвка по разрезанным картинкам

Подготовьте картинки по количеству планируемых команд/компаний. Каждую картинку разрежьте на сегменты по количеству участников в группе. Изображением может быть какой-нибудь фрагмент из небылиц Васнецова, он же может стать поводом для придумывания имени компании.

Расчёт

Предложите детям встать в круг. Решите, в какое количество компаний вы хотите объединить детей, от этого будет зависеть количество слов, которое детям придётся повторять по кругу друг за другом. Например, у вас 25 человек и вы хотите объединить детей в пять компаний, тогда нужно спросить у детей, чего в мире может быть только пять?

Например:

Выбрав один вариант, дети начинают расчёт по кругу, например: «большой, указательный, средний, безымянный, мизинец…» Тут важно, чтобы каждый последующий «большой», произносил свое слово одновременно с предыдущим «большим», так же и «указательные», и «безымянные»… В конце расчёта получается, что все дети назвали хором имя своей компании. После этого дети могут собраться по компаниям.

Можно предлагать детям расчёт по пяти писателям, по пяти геометрическим фигурам, названиям комнатных растений или перелётных птиц и т. д.

Игра «Молекулы»

В этой игре дети объединяются в «молекулы» по хлопкам ведущего. Если ведущий хлопает два раза, то двое детей встают лицом друг к другу, взявшись за руки, если три раза, то трое, если пять, то пятеро и т. д. Важно, что с каждой новой командой состав «молекул» должен меняться и нельзя объединяться с предыдущим.

Для разминки ведущий может хлопнуть два раза, быстро убедиться, что все объединились и снова хлопнуть два раза. Важно, чтобы состав молекул сменился.

Если детей важно объединить в компании по четыре, то после веселой разминки и встреч в разных составах, ведущий может хлопнуть четыре раза и предложить компаниям, придумав себе имя и крикнув его хором, начать работать…

Такие объединения в малые группы позволяют без ссоры и спора включиться в совместную работу, выучить новые слова, порадоваться своей реакции и догадливости, выразить свою симпатию товарищам.

Жеребьёвка по фишкам

Подготовьте мешочек с фишками. Фишки могут быть разного цвета, формы, размера, с картинками. Дети поочерёдно тянут фишки, а потом объединяются в компании по заданному педагогом признаку — по цвету, форме, величине, типу (птицы, рыбы, насекомые и т. д.). Дети могут самостоятельно определить признак для объединения, что добавляет сложность и вариативность при объединении.

Для начала работы и общего игрового настроя, объединившись и взявшись за руки дети могут изобразить форму фишки, которая им досталась, а другие дети могут отгадать и что-то посоветовать.

Жеребьёвка по разрезанным картинкам

Подготовьте картинки по количеству планируемых команд/компаний. Каждую картинку разрежьте на сегменты по количеству участников в группе. Изображением может быть какой-нибудь фрагмент из небылиц Васнецова, он же может стать поводом для придумывания имени компании.

Расчёт

Предложите детям встать в круг. Решите, в какое количество компаний вы хотите объединить детей, от этого будет зависеть количество слов, которое детям придётся повторять по кругу друг за другом. Например, у вас 25 человек и вы хотите объединить детей в пять компаний, тогда нужно спросить у детей, чего в мире может быть только пять?

Например:

- пять пальцев на руке;

- пять океанов;

- пять основных элементов в природе;

- пять рабочих дней в неделе и т. д.

Выбрав один вариант, дети начинают расчёт по кругу, например: «большой, указательный, средний, безымянный, мизинец…» Тут важно, чтобы каждый последующий «большой», произносил свое слово одновременно с предыдущим «большим», так же и «указательные», и «безымянные»… В конце расчёта получается, что все дети назвали хором имя своей компании. После этого дети могут собраться по компаниям.

Можно предлагать детям расчёт по пяти писателям, по пяти геометрическим фигурам, названиям комнатных растений или перелётных птиц и т. д.

Игра «Молекулы»

В этой игре дети объединяются в «молекулы» по хлопкам ведущего. Если ведущий хлопает два раза, то двое детей встают лицом друг к другу, взявшись за руки, если три раза, то трое, если пять, то пятеро и т. д. Важно, что с каждой новой командой состав «молекул» должен меняться и нельзя объединяться с предыдущим.

Для разминки ведущий может хлопнуть два раза, быстро убедиться, что все объединились и снова хлопнуть два раза. Важно, чтобы состав молекул сменился.

Если детей важно объединить в компании по четыре, то после веселой разминки и встреч в разных составах, ведущий может хлопнуть четыре раза и предложить компаниям, придумав себе имя и крикнув его хором, начать работать…

Такие объединения в малые группы позволяют без ссоры и спора включиться в совместную работу, выучить новые слова, порадоваться своей реакции и догадливости, выразить свою симпатию товарищам.

Оба уговора

Задания в компании лучше давать через посыльных с условием, что всякий раз, когда звонит колокольчик прибегает следующий участник компании.

Первые задания посыльным могут быть тренеровчно-простыми: принести в компанию листочек, принести карандаши… Так дети бегают за заданием, а воспитатель не стоит в одно месте, а перемещается, звоня в колокольчик то из одного места, то из другого. Затем в компанию отдается иллюстрация Васнецова (их бы предварительно распечатать в цвете и в хорошем качестве, чтобы были видны детали).

Задание: «Посчитать, чего на картине только три» — может быть первым. Посчитать и схематически зарисовать для памяти на своем листочке. К примеру, дети заметили три куста и зарисовали на листочке куст, три ноги у собачки и зарисовали ногу, три домика на холме и т. д.

Зачем?

Выполнение формального задания помогает детям обжить текст, сделать его знакомым. Вячеслав Михайлович Букатов, автор драмо-герменевтического подхода к организации понимания текста предлагает работу с незнакомым текстом начинать с блуждания-обживания. Так он отмечает: «…во время бесцельной манипуляции (блужданием, кружением, скитанием, странствием, плутанием), осуществляемой корпоративно и как правило „на скорость“, — неожиданно в незнакомом тексте каждому участнику начинают открываться хорошо знакомые стороны и отпугивающее впечатление „нового, неизвестного, трудного“ незаметно проходит».5

Если вы обратили внимание на слова «на скорость», то это не значит, особенно для младших детей, что должно быть соревнование. Просто важно перевернуть песочные часы, скажем, на 3 минуты, ограничив время поиска. В идеальном варианте песочные часы разного достоинства стоят на столах, возможно, что они стоят на специальном месте, «хранитель времени» их переворачивает и следит за временем.

Как дети проверяют работу?

Они могут походить между столов и посмотреть, что сделали другие компании, увидеть, чего «у нас не хватает», и дорисовать у себя недостающее. Таким образом результаты блуждания становятся достоянием всей группы.

Можно проверить работу, играя в «Мы согласны». В этой игре самое главное — поймать мягкий набивной мячик, который не отскакивает от пола и при этом лёгкий. Одна компания бросает мячик другой, с условием, что те ловят. Если не ловят, и мяч почему-то падает на пол, то он возвращается на исходную. Так первая команда хором кричит слово, которое они нашли на иллюстрации, к примеру, «три окна у домика», те, кто согласен кричат: «Мы согласны!». В компании с мячом дети выбирают, кому из согласных компаний будут бросать мяч. Бросающий встречается взглядом с ловящим и бросает мяч. Тот ловит и его команда хором кричит свой вариант.

Обычно во время этой игры достаточно шумно и весело. Примерно всё проходит так:

«Три забора!» — «Мы согласны!»

Бросили — поймали.

«Три дырочки у санок!» — «Мы согласны!»

Бросили — поймали.

«Три точки на ведре в ряд!» — «Мы согласны!» и т. д.

А какие задания могут быть ещё?

Например, найти на иллюстрации слова со звуками [с] и [с']. Тут дети могут зарисовывать или запоминать слова. Например, санки, снег, коромысло, куст, месяц, свет и т. д.

Можно искать слова из двух слогов.

Можно искать слова, которые есть на иллюстрации и в групповом помещении, на иллюстрации и за окном; искать слова, которые есть на иллюстрации, но нет в тексте.

Совсем не обязательно всю работу проводить в один день, но если у детей есть игровой запал, то можно вызвать посыльных и дать такое задание: «загадайте какое-нибудь слово с иллюстрации и покажите его в виде замершей скульптуры». Важно, чтобы в скульптуре участвовали все члены компании. Дается время на подготовку.

Когда дети готовы, посыльные с помощью считалочки устанавливают очерёдность. Зрители встают вокруг выступающих, выступающие ждут, пока зрители дадут команду к началу. Зрители хором: «Внимание! Приготовились! Занавес!» Выступающие замирают в подготовленной фигуре. Кто догадался, что загадала компания, идёт на своё место и тихо садится. Крайне важно в этот момент сохранить тишину, сесть на своё место, зная, что ответить. Когда все сели и сели те, кто не догадался сам, но спросил у сидящих, тогда выступавшие спрашивают персонально, кого хотят… И так компании показывают друг за другом в хорошем настроении, активно двигаясь и всматриваясь в иллюстрацию Васнецова.

При этом дети могут слово выбрать, а могут вытянуть жребий с фрагментом иллюстрации. Последнее поддержит разнообразие скульптур и версий. К примеру, кому-то достанется картинка с месяцем или деревом, птичкой…

Первые задания посыльным могут быть тренеровчно-простыми: принести в компанию листочек, принести карандаши… Так дети бегают за заданием, а воспитатель не стоит в одно месте, а перемещается, звоня в колокольчик то из одного места, то из другого. Затем в компанию отдается иллюстрация Васнецова (их бы предварительно распечатать в цвете и в хорошем качестве, чтобы были видны детали).

Задание: «Посчитать, чего на картине только три» — может быть первым. Посчитать и схематически зарисовать для памяти на своем листочке. К примеру, дети заметили три куста и зарисовали на листочке куст, три ноги у собачки и зарисовали ногу, три домика на холме и т. д.

Зачем?

Выполнение формального задания помогает детям обжить текст, сделать его знакомым. Вячеслав Михайлович Букатов, автор драмо-герменевтического подхода к организации понимания текста предлагает работу с незнакомым текстом начинать с блуждания-обживания. Так он отмечает: «…во время бесцельной манипуляции (блужданием, кружением, скитанием, странствием, плутанием), осуществляемой корпоративно и как правило „на скорость“, — неожиданно в незнакомом тексте каждому участнику начинают открываться хорошо знакомые стороны и отпугивающее впечатление „нового, неизвестного, трудного“ незаметно проходит».5

Если вы обратили внимание на слова «на скорость», то это не значит, особенно для младших детей, что должно быть соревнование. Просто важно перевернуть песочные часы, скажем, на 3 минуты, ограничив время поиска. В идеальном варианте песочные часы разного достоинства стоят на столах, возможно, что они стоят на специальном месте, «хранитель времени» их переворачивает и следит за временем.

Как дети проверяют работу?

Они могут походить между столов и посмотреть, что сделали другие компании, увидеть, чего «у нас не хватает», и дорисовать у себя недостающее. Таким образом результаты блуждания становятся достоянием всей группы.

Можно проверить работу, играя в «Мы согласны». В этой игре самое главное — поймать мягкий набивной мячик, который не отскакивает от пола и при этом лёгкий. Одна компания бросает мячик другой, с условием, что те ловят. Если не ловят, и мяч почему-то падает на пол, то он возвращается на исходную. Так первая команда хором кричит слово, которое они нашли на иллюстрации, к примеру, «три окна у домика», те, кто согласен кричат: «Мы согласны!». В компании с мячом дети выбирают, кому из согласных компаний будут бросать мяч. Бросающий встречается взглядом с ловящим и бросает мяч. Тот ловит и его команда хором кричит свой вариант.

Обычно во время этой игры достаточно шумно и весело. Примерно всё проходит так:

«Три забора!» — «Мы согласны!»

Бросили — поймали.

«Три дырочки у санок!» — «Мы согласны!»

Бросили — поймали.

«Три точки на ведре в ряд!» — «Мы согласны!» и т. д.

А какие задания могут быть ещё?

Например, найти на иллюстрации слова со звуками [с] и [с']. Тут дети могут зарисовывать или запоминать слова. Например, санки, снег, коромысло, куст, месяц, свет и т. д.

Можно искать слова из двух слогов.

Можно искать слова, которые есть на иллюстрации и в групповом помещении, на иллюстрации и за окном; искать слова, которые есть на иллюстрации, но нет в тексте.

Совсем не обязательно всю работу проводить в один день, но если у детей есть игровой запал, то можно вызвать посыльных и дать такое задание: «загадайте какое-нибудь слово с иллюстрации и покажите его в виде замершей скульптуры». Важно, чтобы в скульптуре участвовали все члены компании. Дается время на подготовку.

Когда дети готовы, посыльные с помощью считалочки устанавливают очерёдность. Зрители встают вокруг выступающих, выступающие ждут, пока зрители дадут команду к началу. Зрители хором: «Внимание! Приготовились! Занавес!» Выступающие замирают в подготовленной фигуре. Кто догадался, что загадала компания, идёт на своё место и тихо садится. Крайне важно в этот момент сохранить тишину, сесть на своё место, зная, что ответить. Когда все сели и сели те, кто не догадался сам, но спросил у сидящих, тогда выступавшие спрашивают персонально, кого хотят… И так компании показывают друг за другом в хорошем настроении, активно двигаясь и всматриваясь в иллюстрацию Васнецова.

При этом дети могут слово выбрать, а могут вытянуть жребий с фрагментом иллюстрации. Последнее поддержит разнообразие скульптур и версий. К примеру, кому-то достанется картинка с месяцем или деревом, птичкой…

Конь

Давным-давно в городе Салавате мы с Сергеем Реутским проводили открытые занятия с пятилетками для работников детских садов города. Собрался народ, все расселись в три ряда вдоль стены зала. Пришли дети. Их должно было быть 26 человек, но пришли только 19. Я спросил у них, мол, где все остальные? Дети шепнули, что остальные в группе, у них нет белых футболок. Сначала Сергей Реутский провёл физкультуру, дети активно путешествовали под столами и по стульями, запоминая траектории пути, и беря на себя переходящую роль командира отряда.

Потом я проводил занятие по работе с текстом. Мы работали с иллюстрацией Юрия Алексеевича Васнецова про Катю. «Наблуждались» по тексту, много чего выискали, а потом сели в круг и стали вспоминать, что есть на иллюстрации. Говорили по кругу с пропуском хода. Дети отлично вспоминали всякое разное, только один мальчик хлопнул в ладоши на первом круге, потом на втором, на третьем… Педагоги у меня за спиной начали шептаться, мол «странный мальчик». Уже на третьем круге хлопков стало больше, а на четвёртом, когда уже примерно пятеро хлопнули, наш «странный мальчик» сказал: «конь». Дети стали возмущаться, мол, там нет коня, а «странный мальчик» настаивал на своём. Тогда дети захотели посмотреть, как на самом деле. Мы встали, подошли к иллюстрации, смотрим — конь.

После занятия воспитатели подходили и внимательно рассматривали знакомый образ, ища коня.

«Странный мальчик» подарил нам открытие, когда дети пропускают ход, оставаясь «в домике» — это не значит, что они не знают, причин пропуска может быть много…

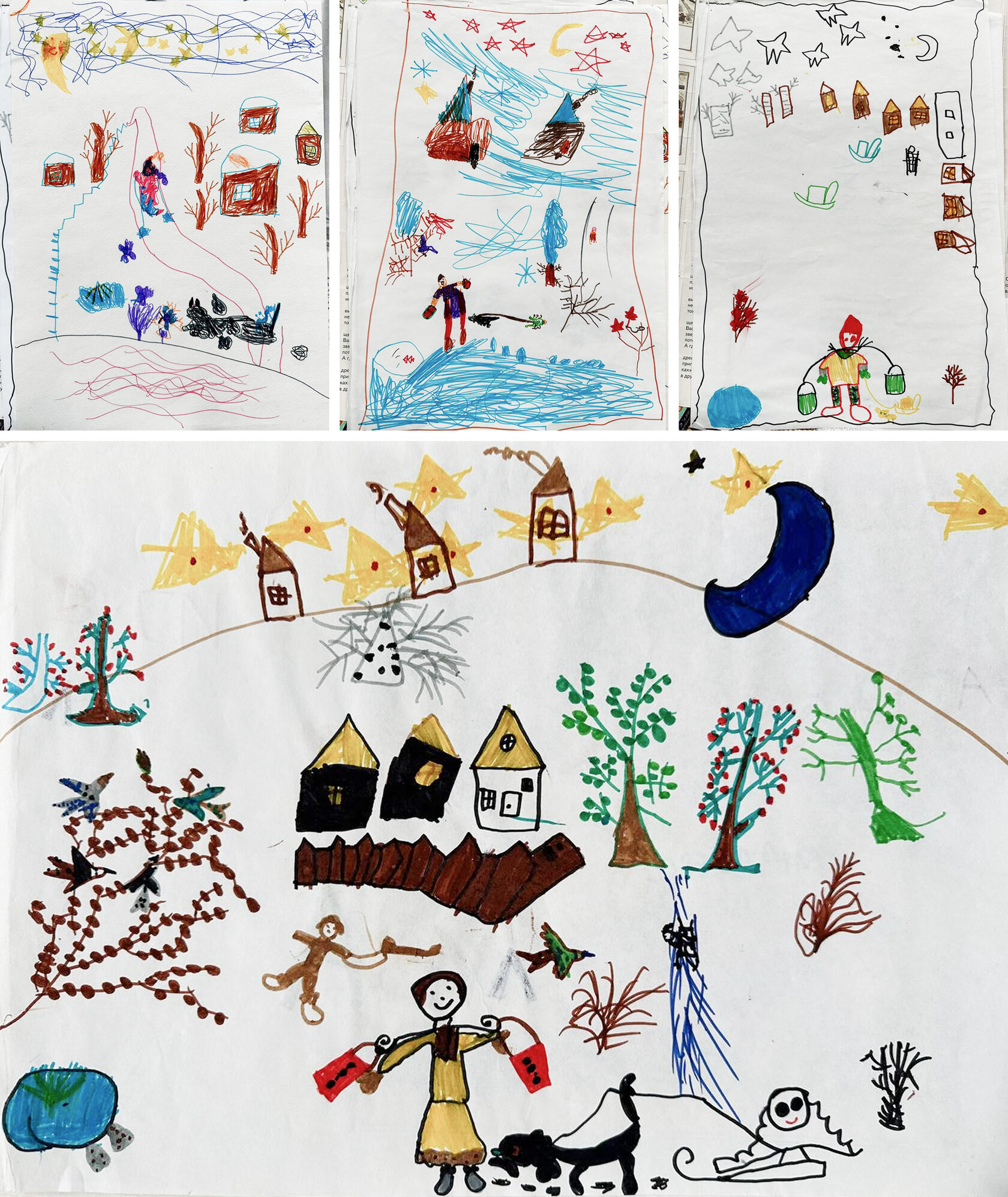

При этом реконструкция, восстановление по памяти текста или текста-образа может проходить и в других формах, к примеру, нарисовать в том же формате по памяти. Когда дети рисуют на одном листе, они делают это в четыре, пять, шесть рук. Всем хочется изобразить запомнившуюся деталь. И тут совсем не важно рисовать точь-в-точь, важно, чтобы вспомнить больше деталей. Пресловутое «я не умею рисовать» уходит на второй план.

Дети бегают в гости, смотрят чужие работы, возвращаются к своим, дорисовывают. И потом снова хотят посмотреть исходный вариант.

Потом я проводил занятие по работе с текстом. Мы работали с иллюстрацией Юрия Алексеевича Васнецова про Катю. «Наблуждались» по тексту, много чего выискали, а потом сели в круг и стали вспоминать, что есть на иллюстрации. Говорили по кругу с пропуском хода. Дети отлично вспоминали всякое разное, только один мальчик хлопнул в ладоши на первом круге, потом на втором, на третьем… Педагоги у меня за спиной начали шептаться, мол «странный мальчик». Уже на третьем круге хлопков стало больше, а на четвёртом, когда уже примерно пятеро хлопнули, наш «странный мальчик» сказал: «конь». Дети стали возмущаться, мол, там нет коня, а «странный мальчик» настаивал на своём. Тогда дети захотели посмотреть, как на самом деле. Мы встали, подошли к иллюстрации, смотрим — конь.

После занятия воспитатели подходили и внимательно рассматривали знакомый образ, ища коня.

«Странный мальчик» подарил нам открытие, когда дети пропускают ход, оставаясь «в домике» — это не значит, что они не знают, причин пропуска может быть много…

При этом реконструкция, восстановление по памяти текста или текста-образа может проходить и в других формах, к примеру, нарисовать в том же формате по памяти. Когда дети рисуют на одном листе, они делают это в четыре, пять, шесть рук. Всем хочется изобразить запомнившуюся деталь. И тут совсем не важно рисовать точь-в-точь, важно, чтобы вспомнить больше деталей. Пресловутое «я не умею рисовать» уходит на второй план.

Дети бегают в гости, смотрят чужие работы, возвращаются к своим, дорисовывают. И потом снова хотят посмотреть исходный вариант.

Странности

Если бы потешки и небылицы не были странными, они бы не были небылицами и потешками. Тут наш второй уговор начинает особо вступать в свои права, поскольку то, что странно одному, не странно другому. Поэтому дети начинают быстро разрешать странности друг друга, но при этом останавливаются на самых странных. Можно, конечно, остановить детей и отправить на поиски странностей, не разрешая их… И это тоже возможный вариант поиска смыслов в тексте.

Виктор Шкловский, советский литературовед и человек с героической историей, в своём понимании искусства опирается на понятие приёма, при этом ключевым приёмом он считал приём «остранения». Он так и писал, что «отстранение» есть почти везде, где есть образ, а образ в свою очередь создаёт не столько «узнавание» предмета, сколько его «ви́дение». Иными словами, образ почти всегда связан с контекстом в который помещён предмет. Любая небылица или потешка странна по своей природе, поскольку «отстраняет», по Шкловскому, обычный ход вещей и создают новое ви́дение.

При этом странность тесно связана с сюжетом, поскольку порождает сюжет, историю, которая разворачивается буквально на глазах, если странность разрешилась. Если спросить у детей о том, что им странно в иллюстрации Юрия Алексеевича, то дети начнут говорить незамедлительно, особенно в своей компании, если им нужно набрать как можно больше странностей.

Что мы слышали от пятилетних детей?

— Странные лучики в воде.

— Странные звёзды с чёрными точками.

— Странно, что крыша жёлтая.

— Странно, что небо жёлтое.

— Странно, что дети ночью одни.

— Странно, что у собаки только три лапы.

— Странно, что Катя одна.

— Странно, что корни под водой.

А вот, когда подключаются взрослые и блуждают по иллюстрации, то возникает ещё один ракурс странностей.

— Странно, что ночь, мороз, а дыма нет.

— Странное зарево над домами.

— Странно, что Катя идёт за водой, а вёдра полные.

И ключевой вопрос: А где Катя?

Дети сами к этому вопросу не часто приходят. Они свято верят, что молодица и есть Катя, не замечая сдвижки во времени и субъекте действия. Если молодицу посылали, то Катя подрастёт… При этом сведущий человек знает, что молодица — это женщина замужняя, но как-то не соответствует образ девочки на первом плане молодице, более того, у неё ещё саночки с куклой.

Как-то история не начинает складываться, точнее, она сложится, если мы ответим себе, где же Катя. Но это у нас, у взрослых. Хотя, взрослый, по ходу обсуждения других странностей, может озадачить детей этим вопросом.

У детей же может возникнуть другой вопрос… Детей может волновать, что за лучики? Кто-то думает, что это корни от куста в воде. Тогда куст вырос на льду? Как такое может быть?

Кто-то говорит, что куст на самом деле растёт на берегу, а корни у него «высовываются» в речку и тогда девочка с вёдрами идёт вдоль берега… Кто-то умудренный опытом вечерних прогулок скажет, что это отражение куста в воде в свете месяца или заката солнца…

Закат — интересная тема. Видел ли кто солнце и месяц на небе одновременно? Это целая тема для поиска свидетельств. Как-то эта странность разрешилась в сюжет на одном из семинаров для педагогов. Кто-то сказал, что это зарево от костров и гуляний. Взрослых нет на картине, потому что они гуляют и празднуют, возможно, Масленичная история или Рождественская, поэтому и дети одни. Версия интересная, будящая воображение.

Виктор Шкловский, советский литературовед и человек с героической историей, в своём понимании искусства опирается на понятие приёма, при этом ключевым приёмом он считал приём «остранения». Он так и писал, что «отстранение» есть почти везде, где есть образ, а образ в свою очередь создаёт не столько «узнавание» предмета, сколько его «ви́дение». Иными словами, образ почти всегда связан с контекстом в который помещён предмет. Любая небылица или потешка странна по своей природе, поскольку «отстраняет», по Шкловскому, обычный ход вещей и создают новое ви́дение.

При этом странность тесно связана с сюжетом, поскольку порождает сюжет, историю, которая разворачивается буквально на глазах, если странность разрешилась. Если спросить у детей о том, что им странно в иллюстрации Юрия Алексеевича, то дети начнут говорить незамедлительно, особенно в своей компании, если им нужно набрать как можно больше странностей.

Что мы слышали от пятилетних детей?

— Странные лучики в воде.

— Странные звёзды с чёрными точками.

— Странно, что крыша жёлтая.

— Странно, что небо жёлтое.

— Странно, что дети ночью одни.

— Странно, что у собаки только три лапы.

— Странно, что Катя одна.

— Странно, что корни под водой.

А вот, когда подключаются взрослые и блуждают по иллюстрации, то возникает ещё один ракурс странностей.

— Странно, что ночь, мороз, а дыма нет.

— Странное зарево над домами.

— Странно, что Катя идёт за водой, а вёдра полные.

И ключевой вопрос: А где Катя?

Дети сами к этому вопросу не часто приходят. Они свято верят, что молодица и есть Катя, не замечая сдвижки во времени и субъекте действия. Если молодицу посылали, то Катя подрастёт… При этом сведущий человек знает, что молодица — это женщина замужняя, но как-то не соответствует образ девочки на первом плане молодице, более того, у неё ещё саночки с куклой.

Как-то история не начинает складываться, точнее, она сложится, если мы ответим себе, где же Катя. Но это у нас, у взрослых. Хотя, взрослый, по ходу обсуждения других странностей, может озадачить детей этим вопросом.

У детей же может возникнуть другой вопрос… Детей может волновать, что за лучики? Кто-то думает, что это корни от куста в воде. Тогда куст вырос на льду? Как такое может быть?

Кто-то говорит, что куст на самом деле растёт на берегу, а корни у него «высовываются» в речку и тогда девочка с вёдрами идёт вдоль берега… Кто-то умудренный опытом вечерних прогулок скажет, что это отражение куста в воде в свете месяца или заката солнца…

Закат — интересная тема. Видел ли кто солнце и месяц на небе одновременно? Это целая тема для поиска свидетельств. Как-то эта странность разрешилась в сюжет на одном из семинаров для педагогов. Кто-то сказал, что это зарево от костров и гуляний. Взрослых нет на картине, потому что они гуляют и празднуют, возможно, Масленичная история или Рождественская, поэтому и дети одни. Версия интересная, будящая воображение.

Так возможно всякую странность поверять возможным сюжетом, разрешая то в полной мере, то частично.

Где же Катя?

Есть ли единственно правильный ответ? Виктор Шкловский как-то обмолвился: «Все хорошие слова пребывают в обмороке». Интересная метафора, если учесть, что «хорошие слова» усыпляются морализаторством. Хорошие слова про то, что надо помогать родителям, что вы подрастёте и будете как мама или папа, что пока другие играются, Катя трудится, что делу время, а потехе час… В этом смысле взрослый встаёт между текстом художника и читателем, лишая детей возможного открытия, одного из главных впечатлений детства. Почему Васнецов берётся за народный фольклор? Почему за него брались Лев Николаевич Толстой, Константин Дмитриевич Ушинский, Корней Иванович Чуковский, Лидия Васильевна Елисеева и многие другие, создавая сборники народных сказок, песенок, потешек и небылиц для детей? Фольклор глубоко символичен и жив, он лечит, иногда больно, но часто успешно.

Как-то в сети состоялся диалог. Мы обсуждали иллюстрацию Васнецова в результате последовал вопрос от Полины Васнецовой из Соликамска:

«Сергей, т. е. ребёнок вправе видеть свою Катю на картинке? Помогите, пожалуйста, понять».

Пробую ответить.

Как мы предполагаем дети будут понимать поэзию, к примеру, Марины Цветаевой, если мы будем, избегая трудности, приводить их к одному единственному пониманию?

— Где Катя? — спросим мы.

— Вот! — ответят дети и покажут пальчиком в одну точку.

— Правильно! — скажем мы.

«Правильно», потому что Катя одна единственная и это повергает в обморок все произведение. Если дети не выяснили, с кем они согласны, не объединились по согласию в три, четыре компании, то как позже они поймут цветаевское:

«…Одна из всех — за всех — противу всех!»

Как они потом поймут, если нет привычки слышать другие голоса?

Если мы не услышим в группе неуверенное, что Катя — кукла, Катя — девочка с коромыслом, Катя — на горке или в доме, Катя — в разговоре двух соседок… Если не услышим аргументацию и соответствующую историю, то, считай, промахнулись мимо культуры. Не дали состояться произведению. Закрыли его для будущего озарения.

Читая детям и с детьми, мы можем рассчитывать на возвращение, повторение и открытие своего изменения. Дети должны читать ради себя, а не ради методички по развитию речи.

Как построить работу так, чтобы дети заметили странности в иллюстрации и тексте, их несовпадение? Так, чтобы они услышали и приняли, что «одна головня не горит»?

Лучики в проруби, окна погасшие, отсутствие света в окнах, отсутствие дыма из труб, зарево над крышами, звёзды с чёрными точками, отсутствие взрослых на иллюстрации… Всё это и всякое другое может выстрелить в детские сюжеты, замыслы.

Юрий Васнецов морочит нам и детям голову, чтобы мы стали выше на голову.

Посмотрите на плоские и выразительные вместе с тем иллюстрации других авторов. Дают ли они детям возможность совместных размышлений?

Полина, спасибо за вопрос. Наверное, я не ответил…

Полина Васнецова:

«Ответили, Сергей Владимирович) Я поняла, что над картиной надо размышлять. И Катя может быть любым персонажем, если находится обоснованный аргумент: и в санях, и с вёдрами, и дома и где угодно.

Нужно подмечать "странности" в иллюстрации, вести разговор о них, а почему так, кто как думает? Это отличный способ развивать совместное мышление в детских группах (и не только). Спасибо!»

… И не только мышление, возможна реанимация слов. Искусство — это сама жизнь, форма её осуществления, возможно, приём. Поэтому голосов много. Как детских голосов, так и голосов героев произведений, рассказчиков… Прочитать с детьми текст, значит позволить детям жить свою жизнь с правом на прочтение. Как бы нам этого не хотелось.

Чтобы хорошие слова очнулись, на них нужно попрыскать живой водой вариативности и лёгкого балагана. А ещё возможно, «войти в картину» по методике Ольги Леонидовны Соболевой и почувствовать хруст снега под ногами, холод в нетопленом доме…

Юрий Алексеевич Васнецов нашёл путь к сердцу ребёнка через близкое детям восприятие мира. У него звёзды — не звёзды, снегири — не снегири, ночь — не ночь, куст — не куст, кукла — не кукла, лёд — не лёд…

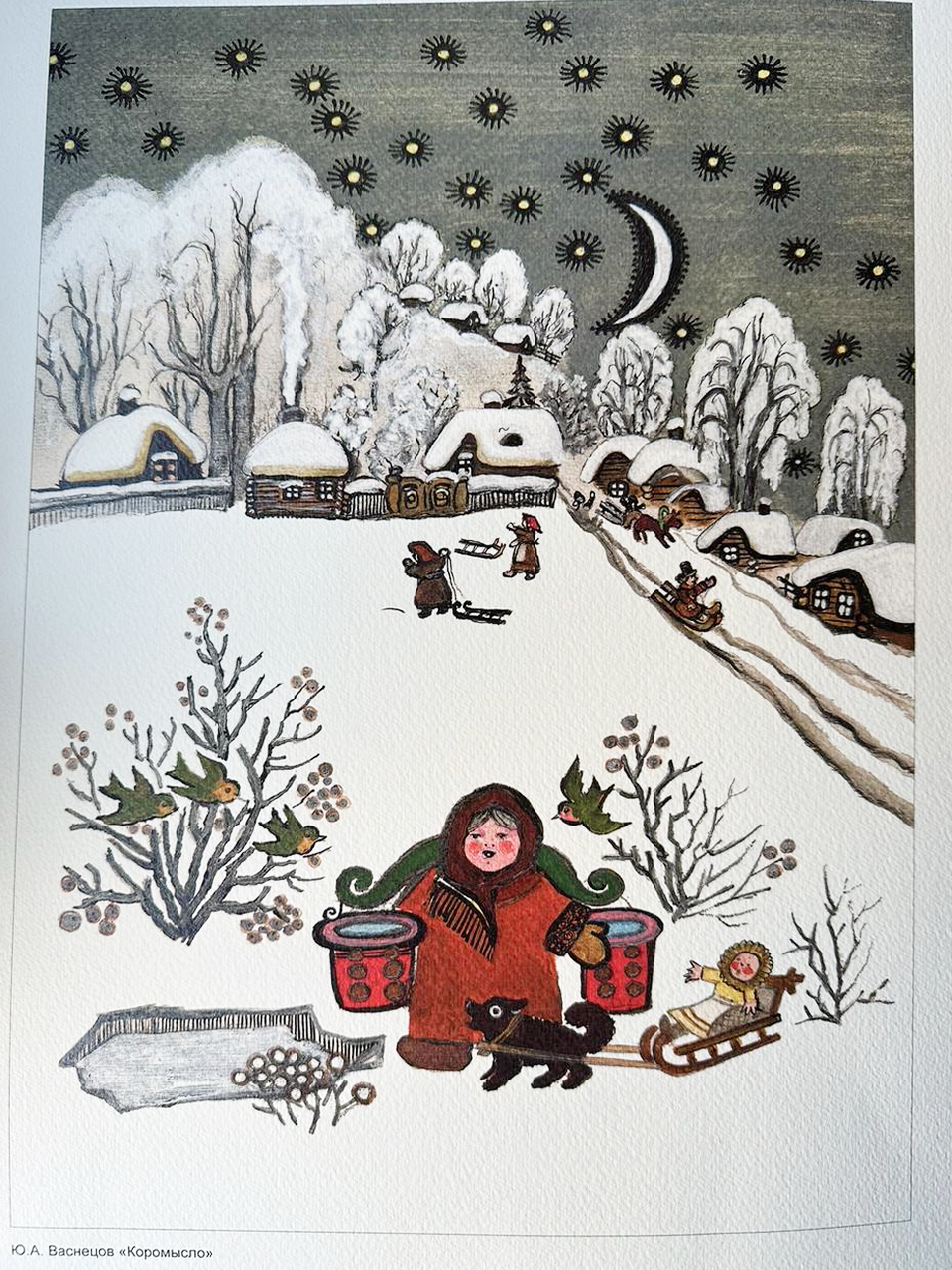

Важно отметить, что в биографии художника есть разные этапы, и если мы посмотрим на позднюю версию иллюстрации про Катю, то она уже имеет собственное название «Коромысло» и слегка теряет прежнее очарование, обретая новые сюжеты.

Чтобы хорошие слова очнулись, на них нужно попрыскать живой водой вариативности и лёгкого балагана. А ещё возможно, «войти в картину» по методике Ольги Леонидовны Соболевой и почувствовать хруст снега под ногами, холод в нетопленом доме…

Юрий Алексеевич Васнецов нашёл путь к сердцу ребёнка через близкое детям восприятие мира. У него звёзды — не звёзды, снегири — не снегири, ночь — не ночь, куст — не куст, кукла — не кукла, лёд — не лёд…

Важно отметить, что в биографии художника есть разные этапы, и если мы посмотрим на позднюю версию иллюстрации про Катю, то она уже имеет собственное название «Коромысло» и слегка теряет прежнее очарование, обретая новые сюжеты.

1 Интересно, что учёный употребляет слово «суррогат» применительно к обществу. Поскольку в XIX веке речь не шла ещё о социальных сетях, мы можем увидеть в этом проницательную догадку.

2 Потебня А. А. Теоретическая поэтика / Сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Муратова. —М.: Высш. шк., 1990. —344 с. —(Классика литературной науки). С. 135

3 Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т.15: Письма (1926−1969) / Вступ. ст. Е. Ивановой; Сост.: Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. Общая ред., подг. Текстов и коммент. Е. Ивановой и Е. Чуковской. — М.: M8RUGRAM / Агентство ФТМ. — 800 с.: ил. С. 561.

4 Там же. С. 138.

5 Ершова А. П., Букатов В. М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. Пособие для опытных и начинающих учителей. — М.: Образовательные проекты, 2021. — 408 с.; ил. С. 221.

2 Потебня А. А. Теоретическая поэтика / Сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Муратова. —М.: Высш. шк., 1990. —344 с. —(Классика литературной науки). С. 135

3 Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т.15: Письма (1926−1969) / Вступ. ст. Е. Ивановой; Сост.: Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. Общая ред., подг. Текстов и коммент. Е. Ивановой и Е. Чуковской. — М.: M8RUGRAM / Агентство ФТМ. — 800 с.: ил. С. 561.

4 Там же. С. 138.

5 Ершова А. П., Букатов В. М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. Пособие для опытных и начинающих учителей. — М.: Образовательные проекты, 2021. — 408 с.; ил. С. 221.